|

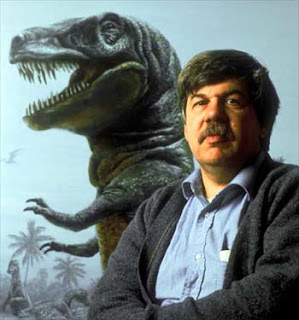

| Gilles Deleuze |

又上哲學課。

今次是法國的德勒兹 (Gilles Delueze)。近代的 —— 可以稱為後現代——法國哲學家,寫的東西繁雜嚇人。他們對知識的涉獵既深且廣,但跟德國的大系統哲學(例如康德、黑格爾等人的)不同,法國的思想家大都没有系統的,一來他們並非哲學學者(康德和黑格爾都任教於大學),而可能是一個劇作家、小説家,「哲學家」的身份只是作為一個知識份子的一部份而已,更重要的是因為他們厭惡系統,他們珍重的是跳躍式的思考。英美的分析哲學傳統對這種歐陸的思維,大都不以為然,認為繁瑣並無實義。

德勒兹是當代大哲,著作等身,蓋涵的範疇也不限於哲學,一生寫過的三、四十本書裡,對政治、文學、電影、美學藝術等都有所反思。他的哲學思想曾受前人例如休謨、尼采、史賓諾莎、胡塞爾等影響,當然德勒兹也著述評説過他們的思想。

德氏為人討厭西方傳統非黑即白的二元觀,他多少被胡塞爾現像學觀所影響,認為真理因時而定。而知識的生成也非如一颗樹一般,垂直一層一層的達成 —— 德氏稱為 arboresent approach,而是好像薑一樣的地下根莖 (rhizome) 般周圍生長出來,那裡有地方、有空間,薑就向那裡生長過去 ......

德勒兹於我是從未踏足之地,讀他的著作,困難之處不僅是他那跳躍式的思維,也由於他喜歡創造概念,把固有的詞賜予新的定義,而且在不同的著作中,同一個詞可能基於指涉的事物不同,定義又有所改變,受英美邏輯的覊絆多年,要讀法國哲學,是一項新的挑戰。

書桌上已經有了一本《佛學概論》,一本 Why Evolution is True,腦子忙得不可開交,加上 Delueze,豈非透不過氣來?又不會啊。如來藏、Archaeopteryx lithographica、rhizome,看似雜亂無章毫無關係的文字學識,在神經細胞中觸電奔馳,知識智慧,顏色四方流動,構成一幅 Jackson Pollock 的潑墨,亂中有序,看真點,清澈澄明。

.jpg)

.jpg)